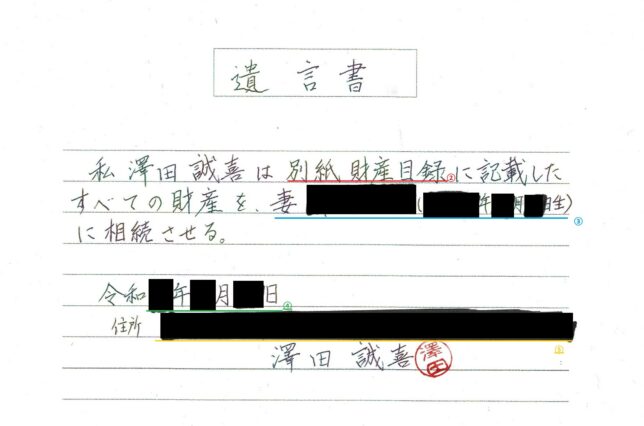

私も自筆証書遺言の本文を書いてみました。

※自筆証書遺言=本人の手書きによる遺言書

字が下手なのは目をつぶってください...。

※小・中・高校生の頃は楔形文字とか解読不能とか言われていたので、それよりは読めるようになりましたが

おそらくこれが、最も短い遺言書の部類に入るかと思います。

この遺言書本文について、簡単に説明します。

① 「遺言書」

本当は、「遺言書」と書かなければならないルールはないのです。

でも、この用紙を発見した人の立場で考えれば「遺言書」というタイトルが書いてあった方が、「この用紙は何なのか?」ということが理解しやすいですよね。

理解できれば、その後の対応もやりやすくなる...はずです。

② 「別紙財産目録」

この遺言は、冒頭の手書きの本文だけでは成立しません。

この本文の用紙とは別に「財産目録」のタイトルのついた書類があります。

つまり、この遺言は「本文 + 財産目録」で1つの遺言書として成立しているのです。

注意していただきたいのは、自筆証書遺言の本文は全て手書きである必要があります。

でも、付属書類の財産目録は手書きでなくてもOK! パソコンで書いても良いですし、預金通帳などのコピーでもOK!

ただし、用紙の最下部に署名と押印だけ本人がするのです!

③ 財産をあげたい人や団体 の特定

遺言の本文に書くことで法律上の効果がある内容は、民法などの法律で規定されています。

その中でも「誰に財産を受取って欲しいのか」ということは、遺言で最も重要な内容になるでしょう。

1つ気を付けて欲しいのは、財産をあげたい人や団体を特定して書くことです。

たとえば「山田太郎」という氏名の人は、この世界中に何人いらっしゃるでしょうか?そうした同姓同名の人の中で「私が財産をあげたいのは、この山田太郎です」と間違いなく指定しておく必要があります。

個人を特定するには、次の情報の中の3つ程度を書いておくと良いと思います。

- 氏名

- 続柄 または 関係

- 生年月日

- 住所

- 職業

法人の場合は、正確な法人名と登記簿に記載されている本店所在地。

法人ではない団体の場合は、正確な団体名と団体事務所の所在地の他に、代表者名、代表者の住所を書くと良いと思います。

ただ、私は法人ではない団体に遺産をあげるのは、かなり慎重に検討すべきだと思います。

④ 遺言書を書いた年月日

遺言書を書いた年月日を正確に書きます。

自筆証書遺言が有効になるための必須条件です。

ただ、有効になるために必要ということだけが正確に書く理由ではありません。

遺言書は何度でも書き直せます。書き直した時に、古い遺言書を廃棄しなくても良い事にはなっています。

遺言を書いた御本人が亡くなった時に、何通かの遺言書が見つかったとします。

その中に書かれている内容に矛盾する箇所があれば、最も最近作られた遺言書の内容が有効になります。

例えば、令和2年に書かれた遺言書には「Aという不動産は配偶者に相続させる」とあったのが、令和3年に書かれた遺言書には「Aという不動産は長女●に相続させる」と書かれてあれば、「Aという不動産は長女●に相続させる」のが御本人の意思と判断されるのです。

そのため、遺言書を書いた日付は大変重要です!

⑤ 遺言者の署名と押印

自筆証書遺言が有効であるためには、次の3つの条件を満たしていること!

- 遺言書本文は全て本人の手書き

- 正確な日付

- 遺言を書いた本人の署名と押印

そして財産目録などの付属書類がある場合には、その用紙の全てに本人の署名と押印があること。

ですから、遺言書本文に御本人の住所や生年月日を書く必要はありません。

ただ、私が自筆証書遺言の作成のお手伝いをする時は、住所あるいは生年月日も書いてもらってます。本人を特定することで、この遺言書の成立への疑問を1つでも減らしたいからです。

「相続させる」 か? 「遺贈する」か?

私が書いた遺言書は「妻●に相続させる」と書きました。

「相続させる」という言葉は、推定相続人に遺産をあげる時に使います。

「遺贈する」という言葉は、遺産をあげる時に一般的に使います。推定相続人に特定の遺産をあげたい時も「遺贈する」という言葉を使うこともあります。

遺贈は「いぞう」と読みます。

「相続させる」か「遺贈する」か?今は、あまり気にしなくても良いようです。

ちなみに、推定相続人と言うのは、「今、本人が亡くなった場合の法定相続人」のことです。

遺言で大切なのは

遺言は民法で定められた方法と形式で作らなければなりません。

ですから、遺言書を作る方法と、形式は大切です。

でももっと重要なのは内容です。

遺言書の内容は、様々な法律(税も含みます)を知らないと、トラブルにつながることもあり得ます。

たとえば、冒頭の私の遺言書は全財産を妻に相続させることにしています。私の場合は、様々な角度から検討した上で、これでも絶対にトラブルにならないという確信があるからこのようにしています。

けれども、人によっては1人だけに全財産を渡すことが問題になることもあり得ます。

だから、「遺言を作ろう」とお考えになったら、一度は、行政書士や弁護士に御相談なさってください。

相談の時には、次に関わる資料があると便利です。

- 遺言を作る目的、動機

- 家族構成や人間関係等

- 財産に関わる資料(通帳、固定資産税納税通知書など)

- 遺言に書きたい内容

できれば、相談時間が短い(概ね30分かと思います)無料相談よりも、しっかり相談できる有料相談の方がご満足できると思います。

澤田行政書士事務所の料金は

| 項目 | 一般 | かほピョンくらぶ会員 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初回相談料 | 5,500円(税込) | 4,400円(税込) | 自筆証書遺言作成支援を御依頼の場合は相談料は不要 |

| 自筆証書遺言作成支援 | 55,000(税込) | 53,900円(税込) | 左の料金には、次の業務が含まれます。 ・遺言本文の文案の作成 ・遺言別紙の作成 ・遺言書全体の作成支援 ・自筆証書遺言保管制度の説明 |

上記の他に、人や財産の正確な情報を得るための手数料等がかかる場合がございます。