自宅を引越した後、転居届(あるいは転入・転出届)を始めとした多くの手続・届出が必要です。

その中の1つに、車検証の変更登録があります。

今は、手続のほとんどの過程をオンラインでできるようになったので、私も初挑戦しています。このオンライン手続を、以下、OSSと書くことにします。(現在、車庫証明手続での警察署の審査待ちの段階です)

※相続による移転登録はオンラインではできません。

ちなみに、一般の方でも、マイナンバーカードによる電子署名ができる方なら利用できます。興味のある方は↓をクリックしてください。

何事も、初めての時には何かしらのトラブルやら間違いやらがつきものですが、私はOSSの車庫証明のところでつまずきました。

車庫証明には、駐車場を使用する権利を証明する書類として、次のいずれかを添付しなければなりません。

| ケース | 添付書類名 |

| 自分の所有する土地を駐車場として使用する場合 | 自認書 (保管場所使用権限疎明書面) |

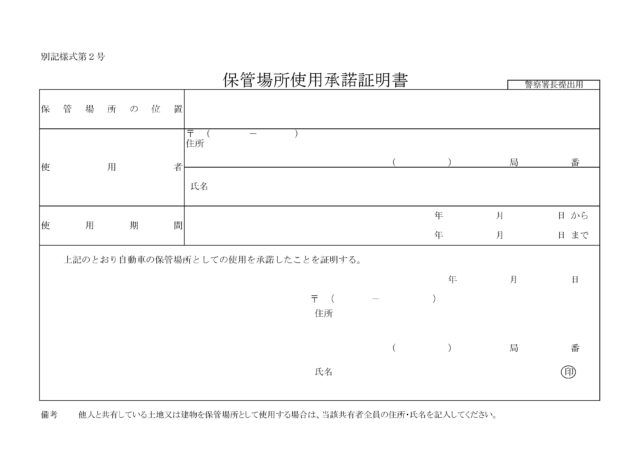

| 他の人から駐車場を借りる場合 | 使用承諾書 (保管場所使用承諾証明書等) |

私の場合、転居後に「使用承諾書」を大家さんか管理会社にお願いして取得すれば良かったのです。

でも、駐車場を借りる場合には「駐車場賃貸借契約書」を添付して良い場合もあって、OSSではそれが認められておりました。

それが、今回の私のつまづきの原因です。

OSSでは申請に添付する書類を、画像データにして(デジカメで撮ったり、スキャンしたりする)添付します。

私の場合は、賃貸借契約書を画像にして申請画面に貼り付けました。

その画像には、駐車場の場所や賃貸借期間などの他に、貸主と借主の住所、署名、印が写っていなければなりません。

私の場合、引越し後すぐに駐車場を利用したかったので、引越し前に駐車場の賃貸借契約もしました。

ですから、契約書に書かれている私の住所は引越し前の住所でした。

そこで、当然ながら申請データを審査していた警察から補正の指示が出ます。

「契約書に書かれている住所が使用の本拠地と違っているので、使用の本拠地が、引越し後の住所であることを証明する文書の画像を添付すること」

しかしながら、OSSの画面には添付する場所がありません。

システム上、使用権限の画像を張り付ける場所は1か所しかないのです。

ですから、契約書データを貼った場合には、引越し後の住所を証明する住民票の写し等の画像を貼り付けられないのです。

やむを得ず、OSSのヘルプデスクや警察署に電話をかけて対応の仕方を問い合わせたのですが、結局のところ、「新居の住所を証明する住民票の写しや、運転免許証のコピー、公共料金の受領書等を警察に持参する」というところで落ち着きました。

OSSの担当者も警察の担当者も、親切かつ申し訳なさそうに対応なさってくださいました。

もし、駐車場の賃貸借契約書でなく通常の使用承諾書を使用していたら・・・。

上の図の「使用者」の住所に新居の住所を書いて、貸主に印をもらえばよいのでこのような面倒なことにはならなかっただろうと思います。

駐車場の賃貸借契約書を使用して、OSSを利用する場合には、添付する画像にはくれぐれもご注意ください。

従来の方法だったら・・・

まず、車庫証明をとるために、申請書提出と車庫証明受領時の最低2回、警察署に出向きます。その間は約1週間ほどあきます。

その後、陸運局に出向き、変更登録の申請を行い終了です。

OSSで順調に手続きが済むときは・・・

手続のほとんどはオンラインで行えますが、少なくとも2度、陸運局に出向き、1回は警察に行く必要があるようです。

OSSを利用しての感想

本文でも書きましたが、マイナンバーカードで電子署名を利用でき、あと、ネットバンキングに対応できるならば、一般の方でもOSSを利用することは可能です。

でも、今回、陸運局や警察、OSSの問合わせ担当の方々等にいろいろ教えて頂きながら思ったのは、それとは逆のことです。

OSSは、ディーラーや自動車整備工場のような業者の方々や、行政書士が利用することがほとんどで、あまり一般の方が利用することを想定していないのではないかと感じました。

もっとも、ユーザー車検をするような車好きの方なら別でしょうけれども。

今、政府はオンライン申請を進めようとしています。

「オンライン申請」という言葉には、「手続が簡略化される」ようなニュアンスがあるように私は思っておりました。

でも、現在に限って言えば、決して「簡略化されている」とは言えないと感じます。

新型コロナ対応で、持続化給付金や家賃支援や、定額給付など様々な手続きがオンラインで行われましたが、報道されていたように実際には大きく混乱しておりました。

困っていたのは高齢者をはじめとするインターネットやパソコンに不慣れな方でしたが、混乱の原因はそこだけでありません。

パソコンのソフトや、スマホのアプリをプログラムする際には、様々なことを「想定」して作るのだと思います。

ですから「想定外」のことが起きると、電話やメールでの対応になりますが、そのオペレーターが使用するマニュアルも「想定された事態」に応じて作られ、相談事例が蓄積されるにしたがいマニュアルが充実していくのでしょう。

また相談事例の蓄積にしたがい、プログラムも修正されていくはずです。

そうなるまでは混乱がおき、人々の不満もたまる。

まだまだ、私たち行政書士のような専門職が、みなさんのお手伝いをする必要があるようです。